研究における法令遵守等の取り組み

利益相反マネジメント

利益相反とは、役職員が産学官連携活動に伴って得る利益と教育?研究という大学における責任が衝突?相反している状況を指します。

産学官連携が進むと、技術移転の推進や兼業の規制緩和等により民間企業と大学?役職員との関係について、利益相反が生じることは不可避です。利益相反に絶対的基準はなく、社会的にどう映るかが問題であり、社会に対しての説明責任や透明性が必要です。

利益相反マネジメントは産学官連携活動を進めている役職員を支え、その能力が最大限に発揮できるような環境を作り、大学自らの社会的信頼を確保しつつ、社会への説明責任を十分に果たすことにより、産学官連携の推進に伴う懸念を払拭していくことを目的とします。

【関係規程】

利益相反に関する相談窓口

利益相反に関する相談窓口を研究協力課長としております。

相談を希望される場合は、下記「利益相反マネジメント相談シート」に必要事項をご記入の上、メール又は文書でご提出ください。

【提出先】

北見工業大学 研究協力課長

TEL:0157-26-9150

FAX:0157-26-9155

E-mail:kenkyu01*desk.kitami-it.ac.jp

(送信の際に*を@に変更してください)

人を対象とする研究に関する倫理審査

本学では、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に基づき、研究対象者の人間の尊厳及び人権が守られ、研究の適正な推進が図られるよう「人体及びヒト試料研究実施規程」及び「人体及びヒト試料研究倫理審査委員会要項」を定めます。

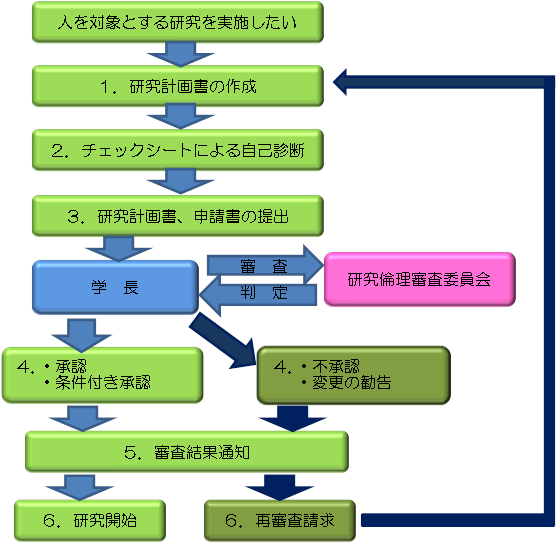

人を対象とする研究(アンケート調査を含む)では、事前に「人体及びヒト試料研究倫理審査委員会」の審査を受け、学長から承認を得ることが必要です。

人を対象とする研究の審査イメージ

人を対象とする研究の例

- (1)研究目的で研究対象者にある種の運動負荷を加えるもの。

- (2)研究目的でアンケート、インタビュー、観察等により情報を収集するもの。

- (3)特定の食品?栄養成分の摂取がその健康に与える影響を調べるもの。

規程?様式

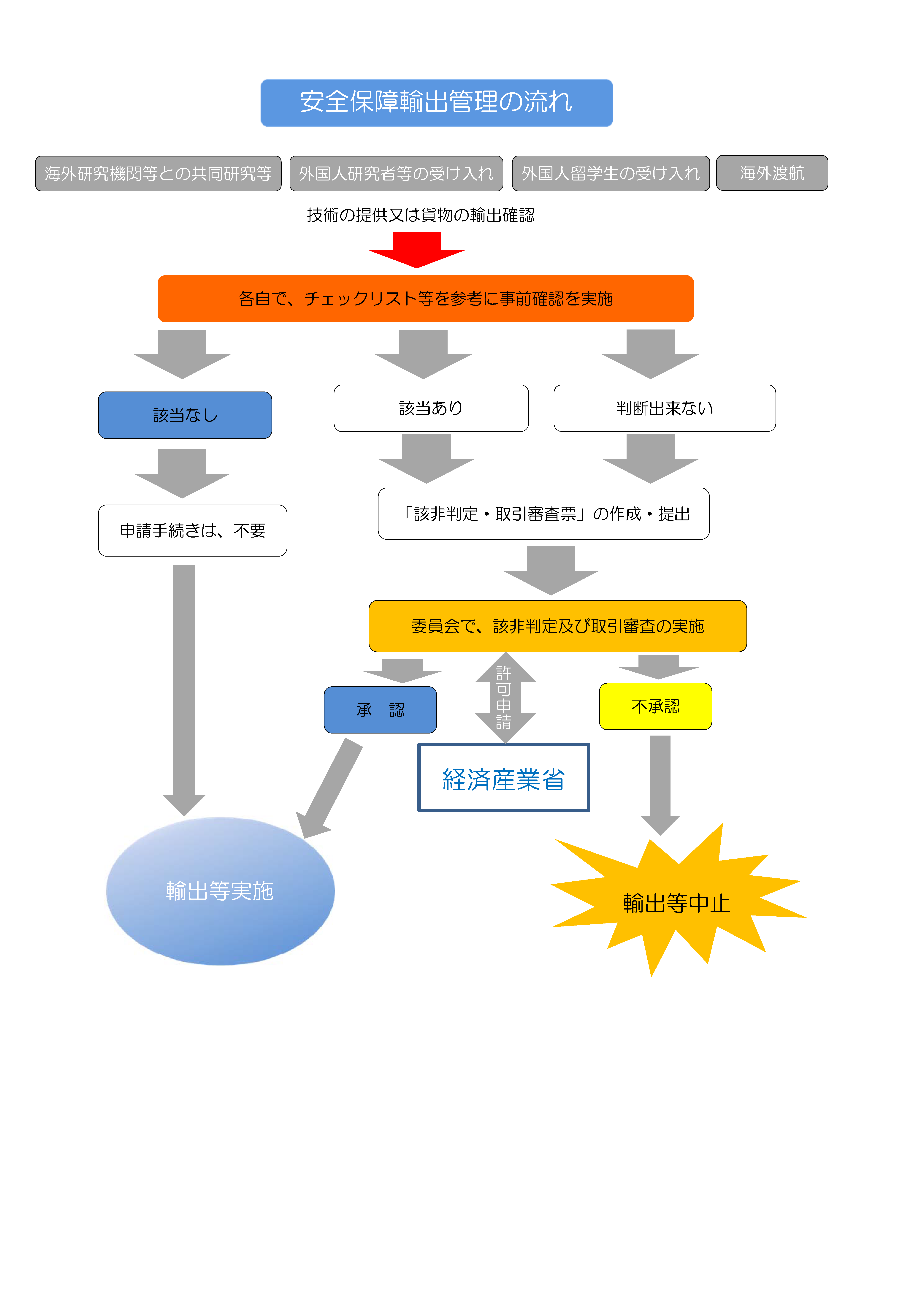

安全保障輸出管理

安全保障輸出管理とは

安全保障輸出管理とは、我が国が国際平和や安全を維持するために輸出を管理することをいいます。

我が国をはじめとする主要国では、武器や軍事転用可能な貨物?技術が、我が国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため、国際社会と協調して輸出等の管理を行っています。

我が国においては、この安全保障の観点に立った貿易管理の取組が、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき実施されています。

大学では、研究機材や化学物質、微生物等の輸出(海外渡航時の持出し)、海外の政府や企業が関係する受託研究や共同研究、海外企業への技術指導、海外からの研究員や留学生の受け入れ、研究過程における海外研究者とのデータや資料の交換等が、外為法に基づく安全保障貿易管理上の規制対象となり、経済産業省への許可申請が必要となることがあります。

本学では、外為法並びにその他関係法令等に基づき、安全保障輸出管理について必要な事項を定め、輸出管理業務の適切な運営を図ります。

輸出管理事例

(1)「貨物の輸出に」にあたる例

- 研究室で使っている外国製の機械が壊れてしまったので、修理のために輸出した

- 海外での学会発表のため、手荷物でサンプル品を携行した

- 共同研究の成果物を提携先の海外研究機関に送った

- 「友人から頼まれたから渡しておいて」と言われ、海外出張の際に荷物を託された

(2)「技術の提供」にあたる例

- 授業、研究指導等で研究生?留学生に教授行為を行った

- 共同研究相手から設計図の送付を頼まれたのでFAXで送信した

- 共同論文執筆のため、自分の実験データファイルを添付したメールを送信した

- 海外出張の際に技術データを格納したパソコンとUSBメモリーを携行した

(3)「貨物の輸出」及び「技術の提供」の両方にあたる例

- 海外の研究機関と共同研究を実施している場合

- 現地で実験が必要だったので、試験機材を持ち込み、試験?分析を実施

- 現地でのデータ分析のため、予め日本で行った試験データを試験機材とともに、携行した

- 持ち込んだデータは海外の研究機関と共有している

様式等(学内専用)

※サイボウズ>ファイル管理>研究協力課>安全保障輸出貿易管理>様式 に下記様式等を掲載しています。

「みなし輸出」管理の明確化への対応について

- 様式1 外国人(留学生?研究者?教員?訪問者等)受入れの事前確認シート

- 様式2 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項の遵守のための特定類型該当性に関する誓約書

- 様式3 誓約書(採用 入学時)

- 様式4 誓約書(退職?卒業)

- 参考資料:特定類型 特定類型該当性確認のための簡易チェックフローチャート

- 参考資料:特定類型該当性確認のための簡易チェックフローチャート

- 参考資料 特定類型

客観要件確認シート

明らかガイドラインシート

審査票(技術の提供?貨物の輸出用)

審査票(外国人(留学生?研究者?教員?訪問者等)又は特定類型該当者受入れ用)

技術の提供?貨物の輸出の事前確認シート

該非判定票

「用途」チェックシート

「需要者」チェックシート

【別表】北見工業大学で慎重な審査が必要となる研究分野一覧

相談窓口

安全保障輸出管理に関する相談窓口を研究協力課長としております。

【相談窓口】

北見工業大学 研究協力課長

TEL:0157-26-9150

FAX:0157-26-9155

E-mail:kenkyu01*desk.kitami-it.ac.jp

(送信の際に*を@に変更してください)

【関係規程】

【関連リンク?その他】

- 経済産業省 安全保障貿易管理ホームページ

経済産業省の安全保障貿易管理ホームページには、安全保障輸出管理の概要、許可申請の手順、リスト規制に係る該非判定の流れ、Q&A、法令改正の情報等が紹介されていますので、輸出管理に関する基本情報はこちらで確認できます。

- 貨物?技術のマトリックス表

- 外国ユーザーリスト

- Q&A(大学?研究機関向け)

- 安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学?研究機関用)?(英語版)

- 一般財団法人 安全保障貿易情報センター(CISTEC)

研究成果有体物

文部科学省通知「研究開発成果としての有体物の取扱いに関するガイドラインについて」において、研究開発成果としての有体物の取扱いに関する規則を整備し、その規則に基づき適切かつ円滑な取扱いを確保することが示されています。

本学では、研究開発成果としての有体物(以下、研究成果有体物という。)の適正な管理、外部機関との円滑な研究協力及び本学の研究促進と技術移転を図ることを目的として、研究成果有体物の取扱いを「北見工業大学研究成果有体物取扱規程」により規定しております。

1.研究成果有体物とは

教育?研究の結果又はその過程で創作、抽出又は取得された材料及び試料(試薬、新材料、土壌、岩石、植物新品種等)、試作品、モデル品、実験装置等で、学術的価値又は財産的価値のあるものをいいます。ただし、論文、講演その他の著作物を除きます。

2.研究成果有体物の帰属

職員等によって職務上得られた研究成果有体物の所有権は、特段の定めがない限り本学に帰属します。

3.研究成果有体物の提供

外部機関に研究成果有体物を提供する場合、または、研究成果有体物を持ち出す場合は、研究成果有体物提供等届出書により学長に届け出る必要があります。

3-1.無償で提供する時

研究成果有体物を教育?研究を目的として外部機関に提供する場合は、研究成果有体物の提供に関する契約(MTA)を締結した後、研究成果有体物を提供先に原則として無償で提供することができます。ただし、当該提供に係る研究成果有体物の作製、搬入、搬出等の経費を提供先に負担させることができます。

3-2.有償で提供する時

研究成果有体物を産業利用若しくは収益事業を目的として外部機関に提供する場合は、研究成果有体物の提供に関する契約(MTA)を締結した後、研究成果有体物を提供先に原則として有償で提供することができます。

3-3.提供補償金

研究成果有体物を提供することにより本学が収益を得たときは、その作製者に対し提供補償金を配分されます。

4.研究成果有体物の受入れ

教育?研究を目的として、外部機関から研究成果有体物を受け入れる場合は、研究成果有体物受入届出書により、学長に届け出る必要があります。

問合せ先

北見工業大学 研究協力課 地域連携係

〒090-8507 mg老虎机_MG老虎机游戏-任你博专家推荐

TEL:0157-26-9157 FAX:0157-26-9155

E-Mail:kenkyu11*desk.kitami-it.ac.jp

(送信の際に*を@に変更してください)

[研究協力課 Last updated: 2024.05.07]